¿Fin de los Airbnb ilegales? Así funcionaría la nueva regulación nacional para viviendas turísticas en Colombia

Cuatro palabras lo resumen: convivencia, responsabilidad, equidad y control. Colombia no puede seguir tolerando un turismo sin reglas claras. Este proyecto de ley 632 no es una afrenta al turismo, sino un llamado urgente a ordenar un mercado que ha crecido sin control ni estrategia.

El fenómeno de las rentas turísticas tipo Airbnb no es exclusivo de Colombia. Es un fenómeno global que ha transformado la manera como se alojan los visitantes en las principales ciudades del mundo. En el contexto colombiano, este crecimiento ha sido especialmente acelerado en destinos como Medellín, que usaremos aquí como ejemplo representativo para ilustrar los retos regulatorios que enfrenta el país.

El desborde normativo: lo que Medellín ya no aguanta

Entre 2019 y 2025, Medellín vivió un incremento acelerado en la oferta de alojamientos turísticos tipo Airbnb, que pasaron de 5.000 a más de 17.000 camas. Esta expansión se dio al margen de los marcos regulatorios existentes: sin registro, sin inspección, sin estándares mínimos de seguridad ni obligaciones fiscales.

En paralelo, la oferta hotelera también creció, pasando de 436 a 565 hoteles, con una capacidad estimada de 30.000 habitaciones. Pero, a diferencia de los arriendos turísticos informales, los hoteles sí operan bajo exigencias claras de ley: vigilancia sanitaria, planes de emergencia, registro nacional, seguros, impuestos y, en algunos casos, control de tarifas como ocurrió durante la COP16.

El proyecto 632 busca corregir esta asimetría mediante medidas como la autorización previa en propiedades horizontales, la creación de un registro público de alojamientos turísticos y la aplicación de sanciones a quienes incumplan. Según estimaciones, más del 60 % de las viviendas que se alquilan en rentas cortas por plataformas no cumplen los requisitos mínimos ni tributan como lo exige la ley.

Definiendo convivencia: más que ruido y quejas vecinales

Las quejas por ruido excesivo, acumulación de basura o comportamientos inapropiados en zonas comunes no son casos aislados. Son síntomas de un modelo que creció sin planeación ni profesionalización. En muchos edificios residenciales, los vecinos se ven forzados a convivir con un flujo constante de extraños, sin garantías de seguridad ni protocolos claros de convivencia.

Más allá del ruido y el desorden, la falta de control ha facilitado la aparición de dinámicas aún más preocupantes: consumo de sustancias ilícitas, actividades sexuales con fines comerciales y, en algunos casos, situaciones que involucran a menores de edad en contextos ambiguos que deben ser tratados con la máxima seriedad por las autoridades. Sin regulación, estos espacios pueden convertirse en puntos ciegos para la ley.

La nueva ley propone que los arriendos turísticos en propiedad horizontal solo puedan realizarse si cuentan con autorización por mayoría calificada de la copropiedad. Además, introduce mecanismos de información como una app de ocupación que permita a las autoridades y a la comunidad saber cuántas personas están hospedadas en cada inmueble en tiempo real.

En pocas palabras, el derecho a rentar una propiedad no puede estar por encima del derecho a vivir con tranquilidad. Y para lograr eso, se necesita transparencia, control de accesos y protocolos mínimos de operación.

Competencia justa: nivelando el terreno para todos

Los hoteles en Colombia estamos sujetos a normativas exigentes. Debenos registrarnos ante el Ministerio de Comercio, contar con planes de evacuación, tener seguros vigentes, facturar cada venta, pagar impuestos locales y nacionales, y someternos a todo tipo de inspecciones periódicas y al azar. Cada cama que se ofrece en un hotel tiene detrás un sistema formal de garantías establecidas para el cliente y para el Estado.

Ese desequilibrio en el tratamiento regulatorio entre actores del mismo sector distorsiona el mercado y daña la confianza en el sistema. El proyecto 632 busca nivelar el terreno de juego: exige que todos los que ofrezcan alojamiento turístico, sin importar el tipo de inmueble, canal o plataforma de comercialización, cumplan los mismos requisitos. Registro obligatorio, inspecciones con criterios técnicos, facturación completa, pago de impuestos a la venta como el IVA o de tipo turístico como FONTUR y otros, y, en el caso de apartamentos en propiedades horizontales, aprobación expresa por mayoría calificada de la copropiedad para operar como alojamiento turístico.

Esto no es un castigo al modelo digital ni una barrera a la innovación. Es una forma de garantizar que todos los actores compitamos en igualdad de condiciones. Sin ese equilibrio, lo que existiría es un vacío que termina creando una competencia desleal en el sector.

Industria paralela: cuando arrendar se vuelve evasión

En Colombia, más de la mitad de los inmuebles ofrecidos en plataformas como Airbnb no están registrados ni cumplen requisitos mínimos. Esa informalidad ha dado lugar a una industria paralela que opera sin controles, sin estándares y sin compromisos frente al Estado ni a las comunidades.

Este tipo de operación —aunque lucrativa— evita toda la estructura de obligaciones que sí enfrentan los alojamientos formales. No hay pago de impuestos, no hay supervisión, no hay trazabilidad. En la práctica, muchos de estos inmuebles funcionan como microempresas de hospedaje, pero sin asumir ninguna de las cargas que eso implica.

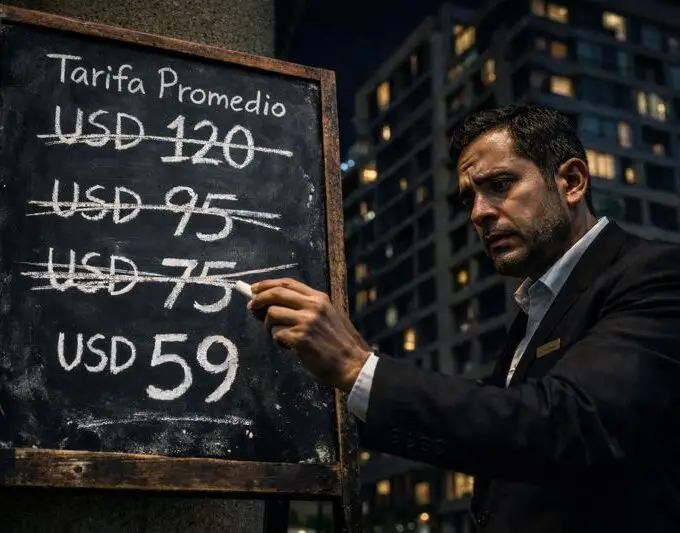

Mientras los operadores formales enfrentan inspecciones, exigencias sanitarias y controles administrativos, los arriendos ilegales gozan de una ventaja estructural: pueden ofrecer precios más bajos porque no tributan, no reportan y no responden ante nadie.

Esta distorsión no es marginal: afecta directamente la calidad del turismo en Colombia, la seguridad del visitante y la estabilidad de los barrios donde estas operaciones se concentran. No es simplemente informalidad: es evasión organizada con apariencia de modernidad.

No es innovación. Es un modelo de negocio que se construyó sobre la omisión del deber.

Comparaciones internacionales: aprendizajes indispensables

El auge desregulado del alquiler turístico ha obligado a múltiples países a adoptar marcos normativos específicos. En América Latina y otras regiones del mundo, se han implementado medidas como registros obligatorios, aprobación explícita de las copropiedades, exigencias fiscales claras y limitaciones de tiempo o capacidad por inmueble. En ciudades como Barcelona, Nueva York o Buenos Aires, operar sin cumplir estos requisitos puede derivar en multas significativas, cierres forzosos o sanciones administrativas severas.

El proyecto de Ley 632 no parte de una hoja en blanco. Ha recogido aprendizajes internacionales, ha observado lo que ha funcionado —y lo que no— en mercados con mayor experiencia, y plantea una ruta adaptada a la realidad colombiana. El principio es claro: reglas claras para todos los actores, con herramientas efectivas de control y consecuencias reales ante el incumplimiento.

Primero aparece la innovación: nuevas formas de viajar, de alojarse, de compartir espacios. Luego, inevitablemente, llega la regulación: el esfuerzo del Estado por ordenar esa transformación, proteger el interés colectivo y garantizar que la convivencia no quede sacrificada en nombre del negocio. Así ha ocurrido en otros sectores, y así está ocurriendo con el turismo digital. El proyecto de Ley 632 es la continuación lógica de ese proceso: un intento por permitir que el dinamismo del mercado y la necesidad de orden institucional coexistan sin que uno anule al otro.

Cierre

El proyecto de Ley 632 no ataca al turismo: protege a quienes quieren vivir en convivencia y a quienes quieren competir con transparencia. Exige condiciones básicas de legalidad y equidad como respuesta necesaria a un mercado que creció al margen de la ley y a costa de la convivencia ciudadana.

Desde Blackroom vemos esta iniciativa como un paso positivo hacia una mayor competitividad en el sector y una convivencia armónica en las ciudades. Un marco claro no solo permite equilibrar el terreno de juego, también brinda certeza a los buenos operadores que han venido haciendo su trabajo con responsabilidad y respeto. Para ellos, nada de esto será un obstáculo. Por el contrario: la legalidad será una ventaja competitiva.

Si Colombia quiere consolidar un turismo robusto, serio y seguro, debe empezar por exigir lo elemental: que todo el que arriende como negocio esté registrado, sea visible y cumpla la ley. Eso no es mucho pedir. Es apenas lo justo.

Alejandro González

Co-fundador de Blackroom

Alejandro Gonzalez Uribe

Cofundador de BLACKROOM y MACCA. Me obsesiona convertir buenas ideas en hoteles rentables, construidos desde el deseo del usuario y la lógica del inversionista.

Recent Posts

Artículos relacionados

Sobreoferta hotelera en Medellín. Cuando más turistas no significa más reservas.

Dejemos clara una cosa, Medellín no está vacía. Tampoco dejó de ser...

Vienen 3.000 habitaciones hoteleras nuevas a Medellín. ¿Sobre oferta?

El crecimiento turístico no basta cuando la oferta crece sin control Durante...

Guerra de tarifas: Esto pasa cuando Medellín se llena de hoteles y Airbnb sin control.

Medellín no para de crecer, pero el mercado sí cambió Los hoteles...

Turismo en Colombia: la paradoja de un record sin ayuda del Gobierno Nacional

Mientras el Ministerio de Comercio celebra ingresos récord por turismo —más de...

Deja un comentario